目次

会議室の基本レイアウト7選と特徴

来月会議室を利用することになり、あなたは会議室の予約担当者になりました。

来月会議室を利用することになり、あなたは会議室の予約担当者になりました。

スケジュールを確認したり、会議室を予約したりといろいろなことを行わなければなりませんが、その中の1つに会議室を利用する際のレイアウトを決めるということもあります。

会議室のレイアウトは、効果的なコミュニケーションや効率的なワークフローを実現するために重要な要素です。

適切なレイアウトを選ぶことで、参加者の集中力や意見交換の円滑さを向上させることができます。

以下では、一般的な会議室でよく使用される主なレイアウト7つを解説いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。

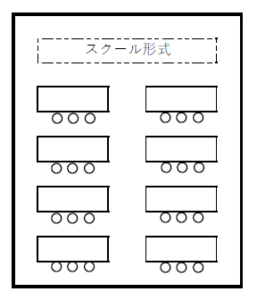

スクール形式

スクール形式の会議室レイアウトは、教室のような形状で椅子がテーブルに向かって並べられます。

知識や情報を効果的に伝えることができるレイアウトです。

講演やプレゼンテーションに適しており、参加者全員が講師やスクリーンを見ることができますが、スクリーンやホワイトボードを使用する場合は、参加者全員が見やすい位置に配置することが重要です。

また、参加者が自分の作業スペースを持つことで、ノートや資料の整理がしやすく、情報の受け取りや記録がスムーズに行えます。

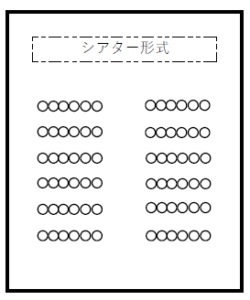

シアター形式

シアター形式の会議室レイアウトは、スクール形式と似ていますが、テーブルがなく椅子が直列に並べられます。

シアター形式の会議室レイアウトは、スクール形式と似ていますが、テーブルがなく椅子が直列に並べられます。

大規模な講演やプレゼンテーションに適しており、多くの参加者を収容することができます。

情報を受け取る側に重点を置くため、参加者同士の対話やグループワークはあまり行われません。

しかし、情報の一方的な伝達が必要な場合には非常に効果的です。

このレイアウトは、情報の一方的な伝達や参加者の受講体験に焦点を当てているため、参加者同士の対話や意見交換を重視する場合は他のレイアウトを検討する必要があります。

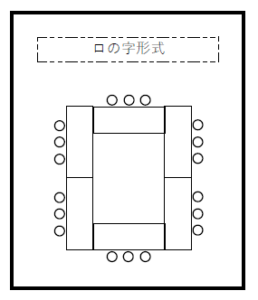

口の字形式

口の字形式の会議室レイアウトは、テーブルがロの字型に配置され、参加者が互いに向かい合う形で座ります。

ディスカッションやグループワークに適しており、参加者同士のコミュニケーションを重視する場合に適しています。

このレイアウトでは、参加者同士の視線が交差するため、コミュニケーションが活発になり、アイデアの共有や意見の交換が円滑に行えます。

口の字形式の会議室レイアウトは、チームビルディングや意思決定プロセスを重視する場合に効果的です。

参加者同士の関係性を構築しやすくなり、アイデアや意見の共有がしやすくなります。

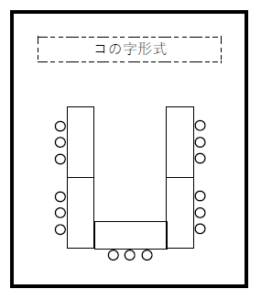

コの字形式

コの字形式の会議室レイアウトは、テーブルがC字型に配置され、内側に参加者が座ります。

コの字形式の会議室レイアウトは、テーブルがC字型に配置され、内側に参加者が座ります。

ディスカッションやグループワークに適しており、参加者同士のコミュニケーションを重視する場合に適しています。

コの字形式の会議室レイアウトは、参加者同士のコミュニケーションを重視した形状です。

C字型のテーブルを中心に参加者が座ることで、グループディスカッションや意見交換がスムーズに行えます。

このレイアウトでは、参加者同士の視線が集中するため、コミュニケーションが活発になり、アイデアの共有や意見の交換が円滑に行えます。

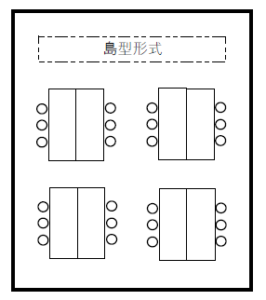

島型形式

島型形式の会議室レイアウトは、複数のテーブルが一つの大きなテーブルに連結された形状です。

グループワークやチームミーティングに適しており、参加者同士の協力やコラボレーションを促進する場合に適しています。

参加者はグループごとに分かれて作業を進めることができるため、意見やアイデアの共有が活発になります。

このレイアウトは、チームワークやプロジェクトの進行において非常に効果的です。

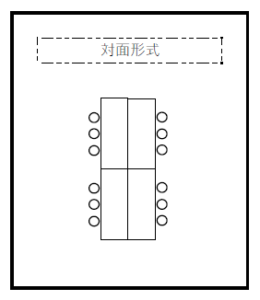

対面形式

対面形式の会議室レイアウトは、長いテーブルが中央に配置され、参加者が向かい合って座ります。

対面形式の会議室レイアウトは、長いテーブルが中央に配置され、参加者が向かい合って座ります。

討論や意見交換を重視する場合に適しており、参加者同士の対話やディベートを活発に行うことができます。

対面形式の会議室レイアウトは、参加者同士の対話やディスカッションを重視した形状です。

長いテーブルを中央に配置し、参加者が向かい合って座ることで、意見交換や討論が円滑に行えます。

このレイアウトでは、参加者同士の対話が中心となり、問題解決や意思決定に向けた議論が進められます。

特に意思決定が必要な会議やビジネスミーティングに適しています。

コミュニケーションや意思決定のプロセスを重視する場合には、対面形式のレイアウトを検討してみてください。

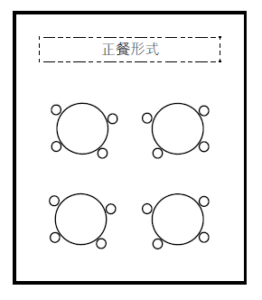

正餐形式

正餐形式の会議室レイアウトは、参加者同士の交流やネットワーキングを重視した形状です。

いくつか円卓を配置して、その円卓を取り囲むように椅子を並べていきます。

このレイアウトでは、参加者同士が顔を合わせて会話をすることができ、ビジネス上のつながりや人脈を広げる機会となります。

特に式典や会食など、フォーマルなイベントに適しています。

正餐形式のレイアウトでは、食事を取るためのスペースが必要なため、テーブルの配置や椅子の間隔に注意が必要です。

人数別の最適な会議室サイズとレイアウト設計

4~10人規模の会議室

必要な広さと寸法

4~10人規模の会議室には、約10〜20平方メートルの広さが理想的です。

この広さがあれば、机や椅子を配置しても適度なゆとりがあり、参加者同士がリラックスした状態で話しやすい環境を作り出せます。

空間に余裕があることで圧迫感が減り、意見交換やアイデアの共有が活発になるでしょう。

また、換気や空調の効率も良いため、長時間の会議でも快適な環境が維持できます。

おすすめのテーブル配置

この規模の会議室には、対面形式やロの字形式のレイアウトが適しています。

対面形式は、特に1対1の打ち合わせや少人数での相談に適しており、相手の表情や反応を見ながら意見を交わせるため、密なコミュニケーションが可能です。

また、ロの字形式は、全員が互いに顔を合わせられる配置で、ディスカッションやアイデア出しに向いています。

発言のしやすさや意見の一体感が重要な会議や、少人数で深い議論を行う場合に有効です。

10~30人規模の会議室

10~30人規模の会議室には、30〜50平方メートルの広さが目安です。

この広さが確保されると、一定の人数を収容しつつ、快適な空間を提供することが可能です。

全員が動きやすく、スペースに余裕があるため、資料を広げたり、飲み物を置いたりするための補助テーブルを配置することもできます。

また、通路や各席の動線が確保できるため、発表者や参加者が移動しやすく、視線の邪魔になるものも少なくなります。

10~30人の会議室には、スクール形式やコの字形式のレイアウトが推奨されます。

スクール形式は、参加者全員が前を向き、講師や発表者の話に集中しやすい環境を提供するため、研修やセミナーの場に適しています。

また、コの字形式は、プレゼンテーションとディスカッションの両方を必要とする場面に有効で、全員が発表者を見やすい配置が可能です。

状況に応じて発言や意見交換が行いやすいため、部門横断的な会議やプレゼンテーションが含まれるミーティングに最適です。

30人以上の大規模会議室

30人以上が参加する会議には、50平方メートル以上の広さが必要です。

大規模な会議では、各参加者が十分な視界と通路を確保できるように、スペースの広さが重要になります。

席の間隔が広ければ、隣の人との距離も保たれ、窮屈な感覚がなくなるため、リラックスして会議に参加できる環境が整います。

広いスペースがあれば、必要に応じてプロジェクターや大型スクリーン、音響設備なども設置可能で、参加者全員に視覚的な情報を提供しやすくなります。

大規模な会議には、シアター形式やスクール形式が適しています。

シアター形式では、椅子のみを前方に向けて配置するため、多くの参加者を収容でき、講演会やプレゼンテーションに最適です。

参加者が全員前を向いて着席するため、発表者の話やスクリーンに集中でき、講演や発表の内容に視覚的な一体感が生まれます。

また、スクール形式は長時間の研修やセミナーにも対応可能で、資料を広げるスペースが必要な場合に適しています。

この形式ならば、発表者とのアイコンタクトも可能で、質疑応答や双方向のコミュニケーションも促進できます。

目的別おすすめレイアウト

一般的な会議・打ち合わせ

一般的な会議や打ち合わせでは、全員が意見を交換しやすい環境が必要です。

一般的な会議や打ち合わせでは、全員が意見を交換しやすい環境が必要です。

このため、ロの字形式や対面形式が最適です。

ロの字形式は、机を四角に配置して全員が互いに向き合う形を作るため、各参加者の発言を共有しやすく、議論がしやすい雰囲気を提供します。

特に、複数の部署が参加する会議や、プロジェクトの進捗確認会議などで採用され、話し合いがスムーズに進むレイアウトです。

対面形式は少人数の打ち合わせや1対1のミーティングに向いています。

相手と向かい合う形で着席するため、視線を交わしながら深いコミュニケーションが可能です。

取引先との商談や意思決定のための会話が必要な場面で特に効果的です。

この形式は、他の人に邪魔されず親密に話ができるため、信頼関係を築くのにも適しています。

セミナー・研修

セミナーや研修では、参加者が講師の話に集中しやすく、情報を効率的に受け取れるレイアウトが求められます。

スクール形式やシアター形式がこの目的に最適で、講師と受講者の間に明確な位置関係を設定できます。

スクール形式は長机と椅子を前向きに配置することで、ノートや資料を広げるスペースを確保しながら、講師の話に集中しやすい構造です。

特に、企業研修や技術習得の場で広く活用されています。

シアター形式は、椅子を前方に向けて並べることで、より多くの参加者を収容可能です。

講義形式のセミナーや講演会など、視覚的なプレゼンテーションがメインの場に向いています。

また、講師から見ても受講者の反応が見やすく、双方向のやり取りも行いやすいため、質疑応答を含むセミナーにも適しています。

式典(内定式・株主総会など)

式典では、参加者全員に平等な視点とアクセスが求められるため、シアター形式や正餐形式が推奨されます。

シアター形式は、講壇を中心に参加者が前方に向けて座る形式で、特に内定式や発表会など、大人数が一方向を向いて一体感を持てる形が求められる場面に最適です。

株主総会や重要な発表会のように、情報を広範囲に伝達する必要があるイベントでも活用されています。

正餐形式では、円卓を使って全員が対等な立場で着席することができるため、株主総会などで重要な議論が行われる場面に適しています。

この形式は、発言者の位置が固定されないため、式典参加者全員が意見を交わしやすく、よりオープンなコミュニケーションが実現できます。

平等な関係性を保ちながら、全体の雰囲気を和やかに進行させたい式典におすすめです。

商談・プレゼンテーション

商談やプレゼンテーションでは、発表者と参加者の間に程よい距離を保ちつつ、視線やコミュニケーションが取りやすいレイアウトが重要です。

このため、コの字形式が最適です。コの字形式は、発表者が内側に立つことで、プレゼンテーションとディスカッションの両方がしやすい環境を提供します。

発表者と参加者が互いに顔を合わせられるため、双方向のコミュニケーションがスムーズに行われます。

プレゼンテーションがメインの商談や、新しいアイデアの提案会議で特に効果的で、発表者が参加者と対話を通じて進行しやすく、意見やフィードバックをリアルタイムで受け取ることが可能です。

また、視覚資料を使用する場面でも、参加者全員が前方のスクリーンを確認しやすいため、内容理解が深まるとともに、質疑応答も活発になりやすいのが特徴です。

試験会場

試験会場としての利用には、参加者が個別に集中できる空間が求められるため、スクール形式が一般的です。

試験会場としての利用には、参加者が個別に集中できる空間が求められるため、スクール形式が一般的です。

スクール形式は長机を使い、各席に一定の間隔を設けることで、受験者が互いに干渉せずに試験に臨むことが可能です。

この形式は、筆記試験や資格試験など、静かで集中力が保たれる環境が必要な場面に最適です。

机の間隔を広めに取ることで、受験者が自分のスペースで集中できるほか、監督者が受験者全体を見渡しやすく、不正防止にも役立ちます。

また、机の配置が整然としているため、受験者も落ち着いた環境で試験を受けられます。

試験内容が難しく長時間にわたる場合も、スクール形式ならば安心して試験に集中できるでしょう。

展示会場

展示会場では、訪問者が自由に動き回り、各ブースを見て回れるような配置が求められます。

このため、島型形式が効果的です。

島型形式は、複数の机や展示台を独立したグループとして配置し、ブース間に通路を設けることで、訪問者が自由に移動できる環境を提供します。

このレイアウトは、各展示エリアが個別に分けられるため、各ブースで異なる商品やサービスを紹介する展示会に最適です。

島型形式は、訪問者が興味のあるブースを効率的に見て回ることができるだけでなく、展示側も各ブースを訪れた人に対して集中して説明できるため、情報が効果的に伝わります。

展示会のテーマやコンセプトに沿って配置を調整することで、参加者が楽しみながら効率的に展示内容を理解できるでしょう。

最新トレンドの会議室スタイル

ハイブリッド・リモート会議対応型

現代のビジネス環境では、対面とリモート参加を組み合わせたハイブリッド会議が一般的になり、リモート参加者も会議に参加している実感を得られる環境が求められます。

そのため、大型モニターや高性能マイク、カメラを設置し、遠隔地からの参加者がリアルタイムで発言やプレゼンテーションを行えるような設備が整えられた会議室が増えています。

また、参加者全員が一つの画面で視覚情報を共有できるため、会議の効率が上がるのも特徴です。

このタイプの会議室は、テーブルや椅子を「コの字」や「ロの字」に配置することが多く、中央に設置されたモニターやスピーカーが全員に均等に見えるよう工夫されています。

さらに、複数のカメラアングルを取り入れて、リモート参加者が対面の参加者の反応や表情を確認できるような工夫がなされている場合もあります。

こうしたレイアウトは、離れていても一体感を持ちやすく、リモートワークが増えている現在のビジネスニーズに応える効果的な方法です。

フレキシブルスペース型

フレキシブルスペース型の会議室は、用途に応じてレイアウトを自由に変更できることを目的としています。

可動式の机や椅子、さらにはパーテーションなどを採用することで、短時間で必要な配置に素早く変更できる柔軟な空間が実現されます。

ブレインストーミングやプロジェクトごとのチームミーティング、プレゼンテーションなど、多様な用途に対応可能です。

特に、急遽増える参加者への対応や、異なる形態の会議が続けて行われる場合でも、フレキシブルスペース型ならば即座に対応できる点が重宝されています。

チームの人数や会議のテーマに応じて、レイアウトを一から設計し直せるため、クリエイティブな発想が求められるワークショップや、アジャイルな開発会議に理想的な空間です。

このような柔軟な会議室は、変化の激しい現代のビジネスにとって非常に実用的といえるでしょう。

カジュアル・リラックス型

カジュアル・リラックス型の会議室は、まるでカフェやラウンジのようなリラックスした空間を提供し、柔軟な発想や自由な議論を引き出すためにデザインされています。

この形式は、硬い雰囲気になりがちな従来の会議とは異なり、参加者がリラックスして会話できるように工夫されています。

ソファやカウンター席、観葉植物を配するなど、居心地の良い環境を作り出すことで、参加者が自然体で議論できるようになります。

カジュアル・リラックス型の会議室は、特にブレインストーミングやアイデア出しの会議に適しています。

硬い姿勢で座る必要がなく、気軽に移動して席を変えたりすることも可能なため、参加者間での親近感が生まれやすく、アイデアも活発に出やすいのが特徴です。

この形式は、クリエイティブな職種や、スタートアップ企業のオフィスでよく見られるスタイルとなっており、新しい発想を促進するための効果的な環境といえます。

オープンミーティングスペース

オープンミーティングスペースは、壁や仕切りがなく開放的な空間で、組織内外の人々が自由にコミュニケーションを図れるエリアです。

開かれた空間は、チーム間の垣根を低くし、部署や職種を超えた交流を生む場としても機能します。

特に、チーム内外でのコラボレーションが頻繁に行われる組織において、オープンスペースは新しいアイデアや情報の共有に役立ちます。

オープンミーティングスペースは、従来の閉鎖的な会議室とは異なり、カジュアルに立ち寄れるため、思いついたアイデアをすぐに話し合える柔軟性が魅力です。

プロジェクトの進行状況の共有や、インフォーマルな打ち合わせの場として活用でき、メンバー同士が頻繁に顔を合わせることで、チーム全体の一体感が向上します。

こうした開放的な空間は、特にイノベーションやクリエイティブな発想が求められる職場で効果的です。

スタンディングミーティングエリア

スタンディングミーティングエリアは、立ったままで行う会議に特化したエリアで、短時間での決定が求められる場面に適しています。

立っていることで会話が活発になりやすく、集中力も高まるため、効率的に議論を進められるのがメリットです。

また、長時間の会議を避け、素早い意思決定が可能なスタンディングミーティングは、進捗確認や課題の共有に最適です。

この形式は、会議が長引かずに短時間で結論が出るため、スケジュールが詰まったビジネス環境で特に役立ちます。

立ったままの会議は、参加者が疲れることを避けるためにも自然と結論を急ぐ傾向があり、意思決定のスピードを上げることが期待されます。

また、簡単なデイリーミーティングや、アジャイルなプロジェクトでの短い確認ミーティングにも効果的で、全体の業務効率向上に貢献します。

会議室設計のポイントとノウハウ

防音・騒音対策

会議中の集中力やプライバシーを保つためには、会議室の防音対策が欠かせません。

壁やドアの遮音性を高めることは、室内の音が外に漏れないだけでなく、外部からの音が室内に入らないようにするためにも重要です。

防音効果の高い素材を壁や天井に取り入れることや、防音ドアの採用、窓の二重ガラス化などが対策として挙げられます。

また、吸音効果のあるカーペットやパーテーションを使用することで、室内の音の反響を抑える工夫も可能です。

これにより、話し手の声が明瞭に伝わり、周囲の騒音に左右されることなく、会議に集中できる環境が整います。

プライバシー保護が必要な会議室においても、防音対策は信頼性の高い空間を提供するための重要な要素です。

家具選びと寸法計画

会議の質を高めるためには、参加者が快適に過ごせる家具選びと寸法計画が求められます。

会議の質を高めるためには、参加者が快適に過ごせる家具選びと寸法計画が求められます。

長時間座ることが多いため、エルゴノミクスに基づいた快適なチェアや、適度な高さと広さを持つテーブルを選ぶことが大切です。

また、会議の規模や参加者数に応じて、会議室のレイアウトや家具の配置も考慮する必要があります。

例えば、人数に応じた寸法計画を立てることで、窮屈さを感じることなく参加者が意見交換しやすい環境を整えられます。

広々としたテーブルは、書類やノートPCを広げるスペースを確保できるため、業務に集中しやすくなります。

また、椅子の高さや背もたれの角度にも注意を払い、参加者がリラックスして座れるように配慮しましょう。

加えて、移動のしやすさも考慮し、必要に応じて椅子を動かしやすいような配置にするなど、細部にまで配慮することで、参加者が快適に会議に臨める設計が可能です。

照明・内装デザイン

会議室の照明と内装デザインも、会議の集中力や生産性に大きな影響を与えます。

明るすぎず、暗すぎない適度な明るさの照明を設定することが理想です。

自然光を取り入れることができる場合は、窓からの光をうまく活用し、落ち着いた雰囲気を演出しましょう。

人工照明の場合、昼光色や電球色など、会議の内容や目的に応じて選択することが効果的です。

また、色温度を調整できる照明器具を導入することで、時間帯や会議の形式に合わせて柔軟に明るさを調整できます。

内装デザインについても、落ち着いた色合いや集中力を高めるインテリアが求められます。

例えば、壁に淡いブルーやグリーンなどの落ち着いた色を取り入れることで、視覚的に安定感を生み出し、リラックスした状態で議論に集中できるようになります。

観葉植物を置くことでリラックス効果を高めたり、アート作品を配置することで会議室の雰囲気を温かくすることも、内装デザインにおいて重要なポイントです。

ゾーニング計画

会議室のゾーニング計画は、スペースを効率的に活用し、会議室を最大限に活用するために欠かせません。

ゾーニングとは、会議室内を目的に応じたエリアに分けることです。

たとえば、発表者が立つエリアやホワイトボードの設置場所、資料を保管するエリア、必要に応じてリフレッシュスペースを設けることなどが含まれます。

これにより、参加者が自由に移動でき、必要な場所にすぐにアクセスできる環境が整います。

ゾーニングを計画する際には、動線を考慮することが重要です。

会議室内での動きがスムーズであることは、会議の進行にも影響を与えます。

たとえば、発表者がすぐにスクリーンにアクセスできるような配置や、参加者が資料を確認しやすい位置に設置されたテーブルなど、目的ごとにゾーンを分けて配置することで、効率的な会議が可能となります。

また、必要に応じて小さなサイドテーブルを設置し、筆記用具や飲み物などを置くスペースも確保しておくことで、参加者の利便性をさらに向上させることができます。

まとめ

会議室のレイアウトや設計は、会議の効率や快適さに直接影響を与えるため、非常に重要です。

適切なレイアウト選びは、会議の内容や目的、参加人数に応じて最適な空間を提供し、参加者の集中力や発言のしやすさを左右します。

特に、ディスカッションやプレゼンテーション、研修といった異なる形式の会議では、効果的なレイアウトがその成果にも大きく関わってきます。

各レイアウトの特徴を理解し、目的に沿った選択を行うことで、スムーズな会議進行を実現でき、参加者にとっても快適な時間が提供できるでしょう。

また、現代の会議スタイルに合わせた設計も重要なポイントです。

ハイブリッド会議の増加に伴い、リモート参加者も含めた一体感を生み出すためのAV機器の導入や、フレキシブルに使える空間づくりなど、最新トレンドを取り入れることが求められています。

さらに、防音や照明、内装デザインといった細かな工夫によって、会議室全体の雰囲気や参加者の快適度も大きく変わります。

会議室のレイアウトや設計に一手間かけることは、長期的に見て業務の効率向上や組織全体の成果に寄与します。

目的や人数に合ったレイアウトと、現代のニーズに対応した会議室設計を意識して、より効果的な会議空間を作り上げましょう。

![[8A]](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/pho_016-scaled.jpg)

![[408]レガート](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/pho_034-scaled.jpg)

![[404]ラルゴ](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/fe2643f92b17f220f81a735db9f7c0ed.png)

![[407]モデラート](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/c879aece10831303602d1d7ec53ac48c.png)

![[2025-2026] 年末年始休業について](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2022/01/f14977e54d9e57ca4649eb5036b5e787.jpg)